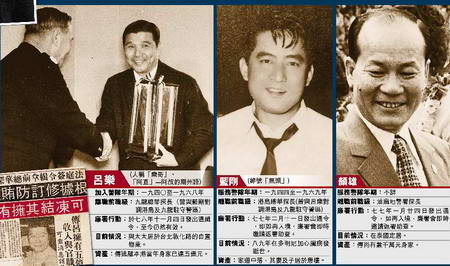

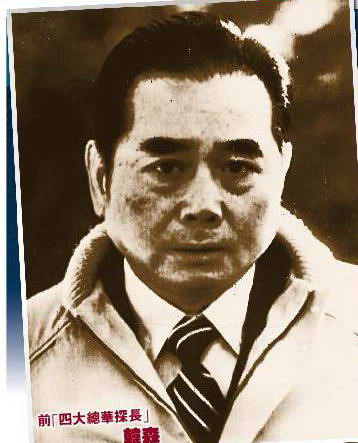

姓名:顏雄

姓名:顏雄

服務警隊年期:不詳

離職前職級:油麻地警署探長

廉署行動:1977年1月24日發出StopList

目前情況:在泰國定居

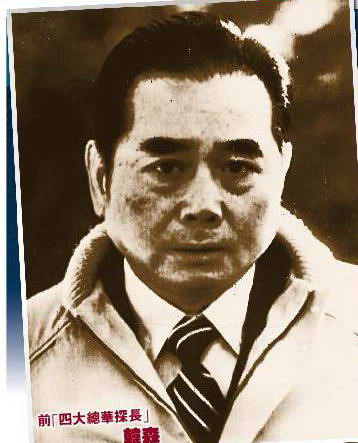

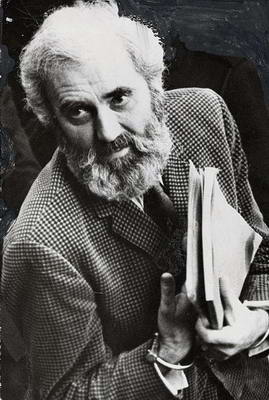

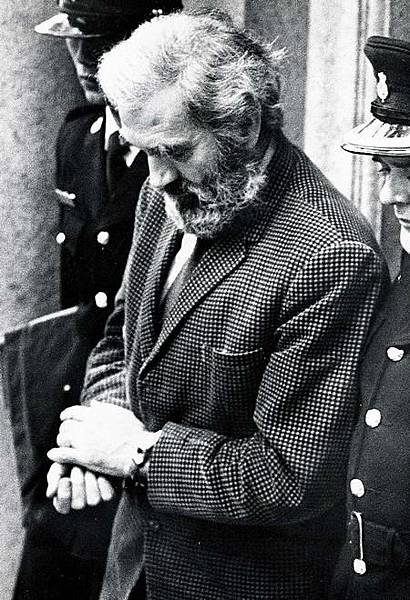

上世紀六七十年代,當時的尖沙咀、油麻地一帶,還屬於九龍的邊緣地帶,集中了許多的棚戶區,也因此成為黑道勢力爭奪的焦點所在,從總警司葛柏到四大華探長,均和這個地區關繫緊密,顏雄(見圖)更是這個地區的地頭蛇。

顏雄的最後職務,便是油麻地警署的探長,此前韓森一直在油麻地一帶任職,直至被提升為油麻地的探長,後來又調任旺角警署擔任探長。正因為這一原因,廉政公署在那個時期,工作重點便放在這個區域,尤其是油麻地一帶。

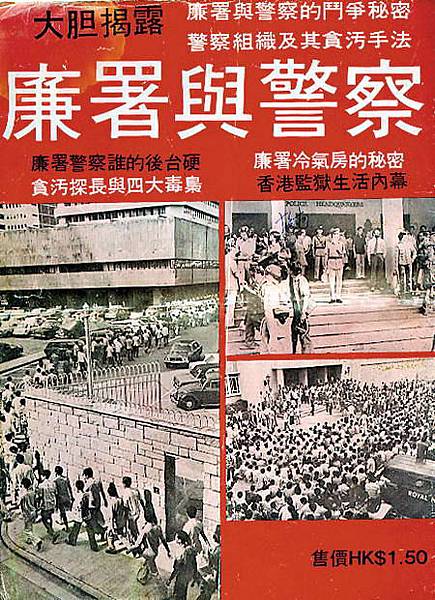

自葛柏案之後至1976年間,成立只不過兩年的廉政公署,在香港警隊內部,便挖出了近二十個貪污集團,數名警司級的高級警察被捕,數百名各級警員被捕或者被通緝。其中最大的一樁團夥貪污案涉及18名警務人員。此案告破之後,在香港社會引起巨大反響,同時,也在警隊內部引起極大恐慌。

那些已經退休退職的人士得以逃脫,看起來是夠幸運,但實際上,他們的退休金被剝奪,長期被通緝只能隱姓埋名生活于異鄉,有些逃往國外的連語言都不通,又不能返回,只能過著一種暗無天日的生活。更為重要的是,廉政公署通緝他們的同時,凍結了他們的財產,即使某些人有些財產在外地使用,因為不十分清楚當地的法律,過著的是擔驚受怕的日子。

當時身處油麻地警署探長的顏雄見勢不妙,提前外逃,但還是在1977年1月24日受到廉政公署的通緝,目前顏雄定居在泰國。

位列四大探長之首的呂樂談及過去,表示顏雄只是他手下,根本無法和他相提並論,當時是他不想做,才輪到顏雄上位升探長。呂樂說:“他之前都是跟在我身邊的。不過他還是挺有能力的,因為全港只有顏雄一個人搞得定九龍城寨裏面的人,他在潮州幫裏面挺有臉面。”

據呂樂透露,現時定居泰國的顏雄,有時來台灣也會找他敘舊。

藍剛和妻子

姓名:藍剛(花名“無頭”,因愛無厘頭鬧人)

服務警隊年期:1944至1969年

離職前職級:港島總華探長(曾與呂樂對調港島及九龍駐守警區)

廉署行動:1977年2月11日發出StopList,即如再入境,廉署會實時邀請返署助查

目前情況:1989年在泰國心臟病逝世

當年四大探長排第二位的是藍剛,因為此人很幽默,無論語言還是動作,都十分滑稽,很會搞笑,尤其喜歡捉弄人取樂,所以,無論是警隊還是黑道大佬,都非常喜歡他,並且送給他一個花名,叫他“無頭”,即無厘頭的意思。他倒十分喜歡這個花名,平常和那些黑道大佬打交道,便拿自己的花名和他們取笑,說“我無頭的名號是你們送的,你們當心我取你的頭來。”

在四大探長中,藍剛參警的時間略晚,比呂樂晚了四年。藍剛入行雖晚,但升職卻快,其中有一個主要原因,即他有一種拼命三郎的精神,遇事從不後退。當年,呂樂、顏雄、韓森以及藍剛還只是普通警員,在此前後,才陸續進入刑警序列。當他們全都成為刑警時,其上司名叫曾昭科,在香港警隊,他升職的速度很快,做到了助理警司職務,並且屢破大案。

1958年,香港九巴總經理雷瑞德被歹徒挾持,曾昭科當即率領幾名警員入屋營救。劫匪之一是擁有“雙槍虎將”之稱的李卓,此人可以使雙槍,據說有百步穿楊的本事,許多警員聽說要破門入室,便嚇得不敢出聲,藍剛當時只是一名普通警員,他自告奮勇,跟隨曾昭科一起行動,因而受到上級嘉獎以及曾昭科的賞識。

當時抓捕李卓時,還發生一個小插曲,由於李卓槍法奇準,藍剛為免發生槍戰傷及人質,遂勸李卓投降,並答應替他向法官求情,待李卓放監後,就給他打理字花檔,結果不費一槍就抓了李卓。若干年後,藍剛果真對李卓履行承諾可見其人甚有江湖義氣。

一名曾與他共事的同事稱,藍剛約在1947年中學畢業後加入警隊,編號“1503”,為人斯文但無記性,故又名“無頭”。他極具語言天分,懂英語、比利時語、西班牙語、廣東話、潮州話及客家話共七種語言,可能是受做“師爺”的父親影響。

當年在警隊內,藍剛霸氣十足,1967年暴動時,有次他跟警司鬧不和,即大罵:“警司有什麼了不起啊!再不滿意我就調走他!”外貌倜儻的藍剛,據說有老婆兩個以上,包括當時劉姓名歌星,因為常徹夜不歸,弄得大老婆到差館找人,藍剛曾嘆謂:“女人很麻煩,給錢她就對你好。”

在廉署成立後,由於持續不斷地打擊警隊內的貪污,一時間人人自危,警察和黑道之間的聯繫開始收斂,此時,四大探長三個已經退休,他們暗中給黑幫通水,要求他們暫時不要太放肆,以免吃虧,有些黑幫開始轉行做正行生意,但也有些不怕死的,仍然膽大妄為,不將廉署放在眼裏。其中就有綽號“跛豪”的大毒梟吳錫豪不以為意。最終,吳錫豪等九名男女大毒梟於1974年11月12日被捕,此案涉及毒品交易超過16噸,總案值達四億元以上,後來被判處總刑期124年,其中吳錫豪刑期最長,為三十年。

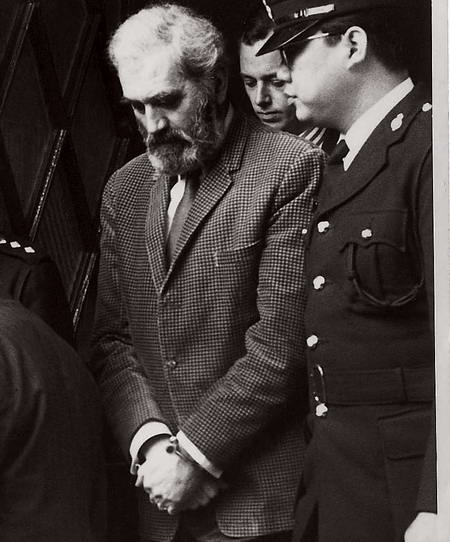

此案自然牽連一大批警員落馬,甚至一些退休警官也都受到牽連。藍剛是受牽連者之一。那些受此案牽連卻仍然在職的警員,只有束手就擒。但藍剛已於1969年提前退休,當他意識到消息不妙時,便以出境旅遊為名,逃至外地避風頭。1977年2月11日,香港廉政公署發出對藍剛的通緝令,此後,藍剛再未返回香港,直到1989年因心臟病在泰國逝世。

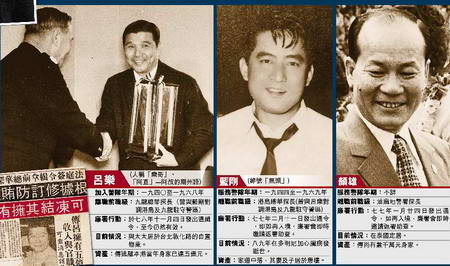

四大探長中排名第一的呂樂;第二的藍剛、第四的顏雄。 上世紀五十年代的香港,香港華人地位低微,尤其是政府部門很難見到華人身影,職位稍高一點的華人,更是極少,當時整個警察系統,就是香港最大的一個黑社會組織。在華探長、黑道與洋警司互相勾結的背景之下,警隊的貪污之風超過任何一個行業。直至港督麥理浩1974年設置廉政公署緝捕四大總華探長,香港吏治才為之一清,今日香港公務員系統成為全球有數的廉潔高效團隊,廉政公署功不可沒。

呂樂在1958年被提拔為新界區總探長之職,成為四大華人探長之首。呂樂在1940年參加香港警隊時只是一名普通的著裝警員。這一類警員通常是出外勤幹一些最基本的警務,是一種很辛苦的角色,如巡警之類,日曬雨淋,每天都在街上走動。由於他工作十分出色,幾年後成了便裝警員,然後一級級往上升。作為警員,呂樂是有能力的,也是出色的。在當時那種特殊的環境中,他不可能不貪,如果不貪,他根本升不上去,即使有再大的能力,也無法得到上司的賞識。從這種意義上說,呂樂的貪,並不完全是他本人的原因,也有制度和環境的原因。

當時呂樂的角色,應該就是一種江湖人物的角色,一方面他辦案雷厲風行,另一方面又像那些黑道人物一般巧取豪奪。他既向上司行賄,也向下級收賄,同時也利用手中的權力,向轄區所有機構收取好處費,同時充當他們的保護傘。

呂樂上下的關係,盤根錯節。他手下有很多兄弟要靠他吃飯,靠他生存,他不能不照顧這些小兄弟,讓他們過著比普通人更富裕的日子。

整個60年代,是呂樂最有權勢最風光的時代,當時,香港警界有四名華人探長(呂樂、藍剛、韓森和顏雄)極其有名,他們四人彼此經歷相近,地位相當,名聲也不相伯仲,彼此又成為整個香港警隊貪污鏈的中堅人物,相互保持著緊密的關係。香港高層也希望通過某種形勢制肘這種貪污之風,比如不讓一名警員在一個地區任職太久,到了一定年限,便進行一次大調動。呂樂在香港島任了一段時間總探長之後,便和任職九龍的藍剛對調。然而,這種方法根本不起作用,因為缺乏真正意義上的監督,警察的職權不受任何控制,就算將他們調來調去,不僅不能遏止貪污,反而給貪污提供了新的機會,使得貪污鏈迅速擴大。

可以說,呂樂在 1960年代末一手建立警界“貪污制度”,權傾黑白兩道,雖為警務人員,卻儼如黑幫總陀主。但是無論勢力有多大,還是敵不過統治者的政治手段,1970年代初港英政府先將他明升暗降,再另起爐灶設立直接向港督負責的廉政公署,清洗警隊貪污風氣,呂樂被迫遠走加拿大,繼續坐享數億財富。

上圖為四大探長中排名第三的韓森 當年四大探長的第二位是藍剛,在四大探長中,藍剛參警的時間略晚,比呂樂晚了四年。藍剛入行雖晚,但升職卻快,其中有一個主要原因,即他有一種拼命三郎的精神,遇事從不後退。四名探長中,呂樂的資歷最老,屬於年輕的老探長,地位也最高,藍剛屬於後起之秀,由於他們幾人私交甚厚,在警隊的關係又廣,當時的香港“四大家族”(新義安、潮州幫、14K、和勝和)四大黑幫,也都給足他們面子,即使他們坐在家裏什麼事都不幹,這四大黑幫也送案件給他們上去交差。新警務處長上任,都需要禮賢下士,來拜訪他們這幾位,否則,香港的治安就會大壞,而警方根本無法制止。

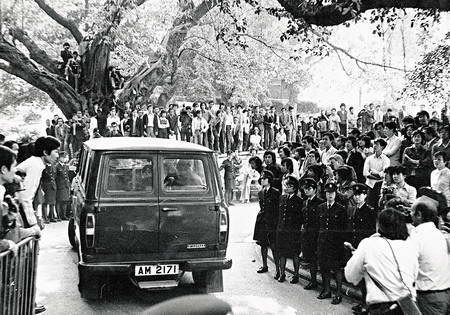

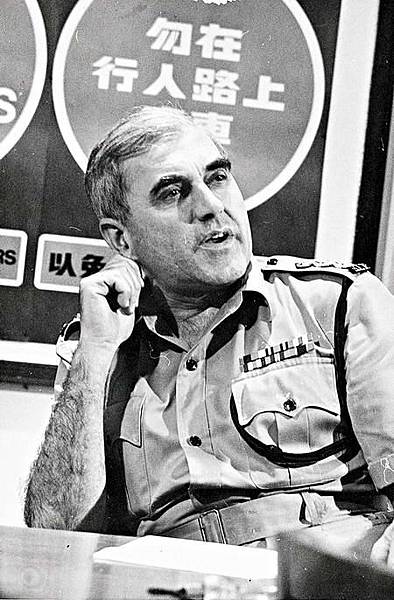

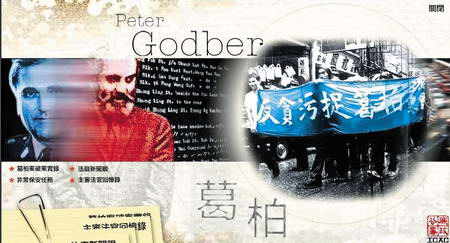

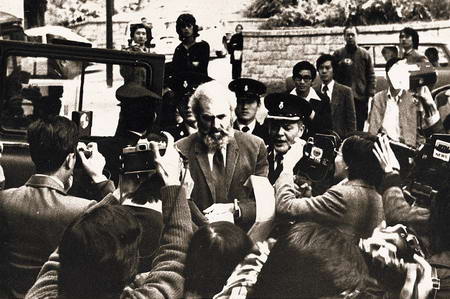

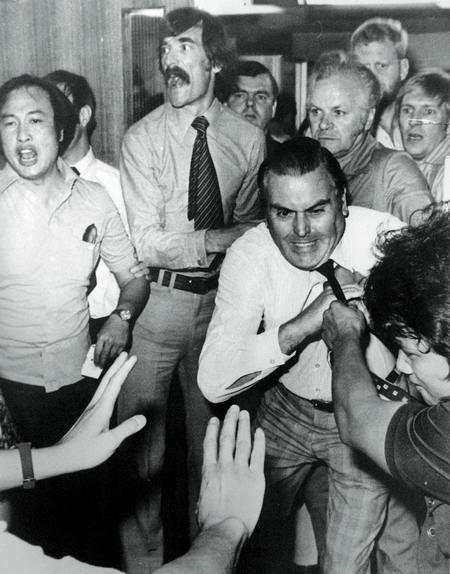

1973年6月8日,英籍香港總警司葛柏攜帶鉅款成功潛逃回英國。這個消息旋即傳遍香港,早已飽嘗貪污禍害的香港市民聞訊大為震怒,來自各階層的市民紛紛上街抗議,“反貪污、捉葛柏”的口號此起彼落。為平息民憤, 1973年10月17日,新上任的港督麥裏浩提請立法局同意建立一個專責獨立的肅貪機構。就在這種背景下,1974年2月15日香港廉政公署宣告成立。

廉署成立後,持續不斷地打擊警隊內的貪污,一時間人人自危,警察和黑道之間的聯繫開始收斂,此時,四大探長三個已經退休,他們暗中給黑幫通水,要求他們暫時不要太放肆,以免吃虧,有些黑幫開始轉行做正行生意,但也有些不怕死的,仍然膽大妄為,不將廉署放在眼裏。其中就有綽號“跛豪”的大毒梟吳錫豪不以為意。最終,吳錫豪等9名大毒梟於1974年11月12日被捕,此案涉及毒品交易超過16噸,總案值達4億元以上,後來被判處總刑期124年,其中吳錫豪刑期最長,為30年。此案自然牽連一大批警員落馬,甚至一些退休警官也都受到牽連。藍剛是受牽連者之一。1977年2月11日,香港廉政公署發出對藍剛的通緝令,此後,藍剛再未返回香港,直到1989年因心臟病在泰國逝世。

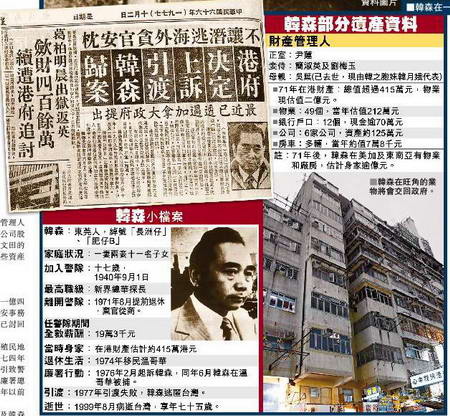

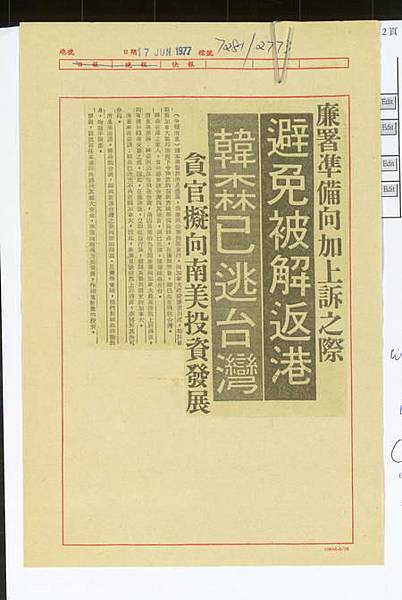

四大探長排在第三位的是韓森,和呂樂以及藍剛一樣,韓森也做到了總探長之職。不過,他擔任這一職務的時間比呂樂和藍剛都晚。呂樂和藍剛退休後,香港警方需要用人,才於1971年6月將韓森提拔為新界區總探長。

在此期間,新任港督麥裏浩到任,這位港督似乎和以前那些長官作風不同,頗有肅貪之態。警署內一些人開始擔心自己受累,暗暗做著脫身準備。韓森便在此時提出提前退休申請,結果,他僅僅只是當了兩個月總探長便退休了。1976年,廉署發出對韓森的通緝。但此時,韓森早已經在海外定居,後來為了保證自己的安全,又來到和香港沒有引渡條例的台灣,直到1999年在台灣病逝,廉政公署亦因此撤銷對他的調查。而同年11月4日香港廉政公署也對呂樂發出通緝令,至今有效。

四大探長的最後一位是顏雄,此人的最後職務是油麻地警署的探長,於1977年1月24日受到廉署的通緝,但此前他也已經外逃,目前定居在泰國。

“反貪污、捉葛柏”已成七十年代社會運動的標記。 上世紀七十年代,香港的政府部門貪污問題嚴重,尤其是警隊內部,整個社會的貪污風氣已經令民怨升達沸點,政府不得不立即採取行動,因此才有廉政公署的出現。而當時香港總警司葛柏案又成為廉政公署成立的導火線。

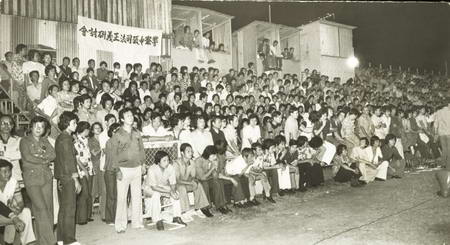

1973年,英國籍總警司葛柏被發現擁有逾四百三十多萬港元財富,懷疑是從貪污得來。律政司要求葛柏在一星期內解釋其財富來源,然而在此期間葛柏竟輕易逃離香港到英國。葛柏潛逃令積聚已久的民怨立即爆發。學生們在維園舉行集會,抗議和批評政府未能恰當處理貪污問題,集會獲數千名群眾響應。他們又手持寫著“反貪污、捉葛柏”的橫額到街上示威,要求政府緝拿潛逃的葛柏歸案。

香港政府終於明白必須有所行動。在葛柏于1973年6月8日潛逃後,高級副按察司百里渠爵士被任命組織一個調查委員會,調查葛柏潛逃事件。百里渠爵士之後發表了兩次調查報告,在第二份調查報告書內,他清楚指出:“有識之士一般認為除非反貪污部能脫離警方獨立,否則大眾永不會相信政府確實有心撲滅貪污。”港督麥理浩爵士(後來被冊封為勳爵)迅速接納了百里渠報告書的建議。在1973年10月的立法局會議上,他主張成立一個獨立的反貪污組織。

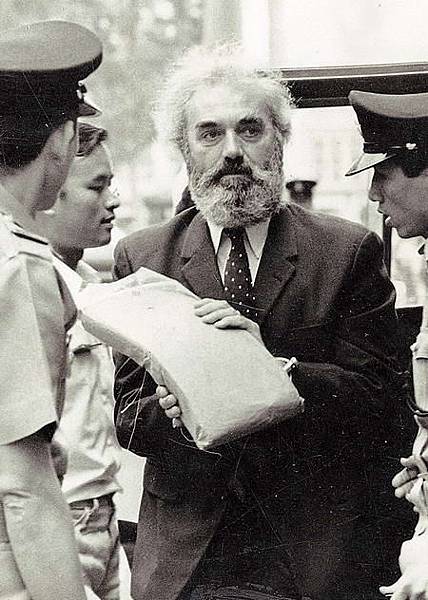

當時,許多社會人士都看到,政府已開始切實正視貪污問題。1974年2月,廉政公署正式成立。廉署成立後第一個重要的任務,就是要把葛柏逮捕返港。1975年初,廉署成功將葛柏由英國引渡回港受審。結果葛柏被控串謀貪污及受賄罪名成立,判處入獄四年。葛柏案件充分反映廉署打擊貪污的決心,在社會掀起了一場靜默的革命。

在上個世紀60年代,當時香港警界有四名華人探長(呂樂、藍剛、韓森和顏雄)極其有名,他們四人彼此經歷相近,地位相當,名聲也不相伯仲,彼此又成為整個香港警隊貪污鏈的中堅人物,相互保持著緊密的關係。廉署成立後,持續不斷地打擊警隊內的貪污,一時間人人自危,警察和黑道之間的聯繫開始收斂,而這四大探長也開始聞風而逃。

1976年11月4日,廉署發出了當時已逃往加拿大的四大探長之首呂樂的通緝令,即時生效。加拿大屬於英聯邦國家,英國政府要在加拿大形成影響比其他地方容易得多。在此前後,有不少被廉署通緝的人士逃到了加拿大等地,香港政府方面也正積極同加拿大聯絡要將這些人引渡。呂樂知道形勢不妙,迅速離開加拿大,到了台灣。從那時至今,呂樂便一直生活在台灣,至今沒有回過香港。

四大探長排行第二的藍剛已于1969年提前退休,當他意識到消息不妙時,便以出境旅遊為名,逃至外地避風頭。1977年2月11日,香港廉政公署發出對藍剛的通緝令,此後藍剛再未返回香港,直到1989年因心臟病在泰國逝世。

四大探長排在第三位的是韓森,和呂樂以及藍剛一樣,韓森也做到了總探長之職。在此期間,新任港督麥裏浩到任,這位港督似乎和以前那些長官作風不同,頗有肅貪之態。警署內一些人開始擔心自己受累,暗暗做著脫身準備。韓森便在此時提出提前退休申請,結果他僅僅只是當了兩個月總探長便退休了。

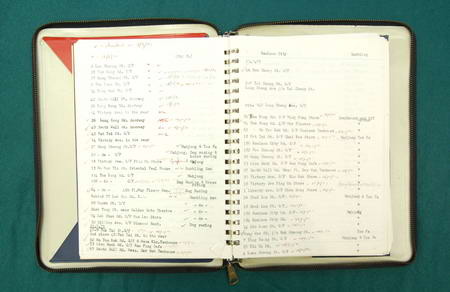

1974年廉署在秘密調查葛柏案後發現,韓森服務警隊期間,所有薪酬加起來不足20萬港元,但他離開警隊時各項財產加起來超過了415萬。僅此一條,廉署便可以將其逮捕。但是韓森早在之前就意識到情況不妙,提早一步逃出香港。1976年廉署發出對韓森的通緝令,但此時韓森早已經在海外定居,後來為了保證自己的安全,又來到和香港沒有引渡條例的台灣直到1999年在台灣病逝。

四大探長的最後一位是顏雄,此人的最後職務是油麻地警署的探長,于1977年1月24日受到廉署的通緝,但此前他也已經外逃,目前定居在泰國。

1973年9月2日,數千香港市民冒雨在摩士公園舉行的“反貪污、捉葛柏”遊行。 鴉片戰爭後,英國佔香港為殖民地。當時在香港不論陸上或是海面,到處集聚著許多苦力、水手和海盜。生活的艱難使得犯罪案件層出不窮。駐在香港肩負維持治安工作的英國軍隊被搞得昏頭轉向,因此想到必須要成立專責治安機構。被委任為維多利亞裁判司的英國軍官威廉堅于1842 年正式招募了28 名香港本地的“差人”,企圖整頓香港混亂的社會秩序。這就是近代香港警察組織的起源。後來,這個香港警察隊逐年擴大與加強,于120 多年後,即1970 年獲得了英國女皇的欽賜,授予了“皇家”(ROYAL)的頭銜。這也是英國對香港實行“以華制華”的最有效的殖民管理形式。

當年,英國政治部將香港市民劃分三大類。第一類資本家、有錢人,管治這班人很容易,只要讓他們有錢賺,他們便會服服貼貼。第二類知識分子,知識分子較難統治,因為他們有思想。但這在殖民地教育制度之下,造就了一群對政府唯命是從的精英,組成執行政策的班底。第三類最難統治,就是佔多數的普羅大眾。憑一班少數英國,如何統治大多數的華人?靠黑社會。

三十年代上海灘頭外國租界的管治,是靠黑社會。當年國民党在大陸要管治大多數人,也是靠黑社會。香港政府一樣靠黑社會。他們需要黑社會去在普羅階層維持他們所無法管治的秩序。但是幾個皇家警察,管治幾百萬大字不識的老百姓,怎樣管?最好就是讓華人自己管,反正黑社會由來已久,就讓他們維持那個階層的秩序。於是,那些洋警司就默許黑社會對普通民眾收保護費,好使黑社會秩序繼續存在。而以“以華制華”的形式,利用華人探長鎮住各大黑社會堂口,便可以憑少數力量去管治大多數的人。

上世紀六七十年代,警察部門原來的制度是這樣的:每區只有一名華探長,而港、九、新界三區又各設一位總華探長一名。可以說,在當年洋警司幾乎把整個香港的都交給這幾位華探長去管理,自然華探長的權力非常大,油水也非常多。因此,要當上一個分局的華探長,單憑資歷、才幹及功績並不夠,最重要的仍然是向洋大人奉獻金錢,才能達到目的。“廉政公署”成立之前如果一名高級探目企求高升一級,一升便是華探長,這一級真是難似登天,但如果有錢奉獻,可又另當別論了。

因此,各大黑社會堂口就會傾囊相傾外幫助高級探目競升,而一旦“榮任”華探長之後,對曾拔刀相助的撈家們,自然允許其有若干特權,以作酬勞之意,這是對內的;對上級呢?升為華探長後,不能沒有一點表現,否則知名度不高,更高層的洋上司對你也不會滿意。要有表現,自然是破獲幾宗大案,幹得有聲有色才行。但大案是可遇不可求的,一旦轄區內竟然“風調雨順,國泰民安”又從何得而表現呢?於是使有了買案之舉。買案的導演自然是新紮或已成名的華探長。演員自然是黑社會中人,而且認為相當可靠的才會被聘為“主角”。就這樣黑社會與華探長之間就“欺上瞞下”地共同發財。

在那個年代,罪惡場所充斥市內,使人有五步一樓、十步一閣之感。但市民們不時也會從報章上看到某處破獲白粉窟,某華人探長英勇神明接連破獲幾大要案等消息。表面看來,警方對反罪惡活動,並非不盡全力,只不過是道高一尺,魔高一丈,無法根絕而已。但有誰知道,這些反罪惡行動,在當時警黑挂鉤之下,有多少次是真的,又有多少次是假的呢?原來舉凡鴉片煙檔、白粉棚仔、紅丸檔、地下賭場、酒簾、音樂廳、浴池、女子美容院以及大小妓寨娼寮等等,都雇用有“替死鬼”。經營上述架步的“撈家”,100%都是黑社會人物,雇用的“替死鬼”,自然也是同道中人。

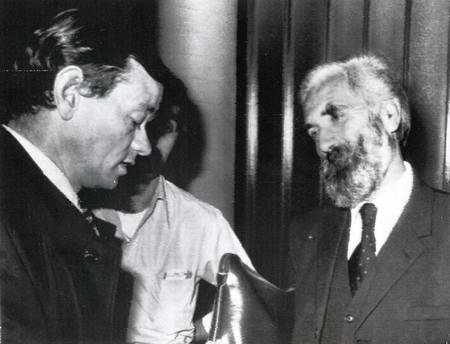

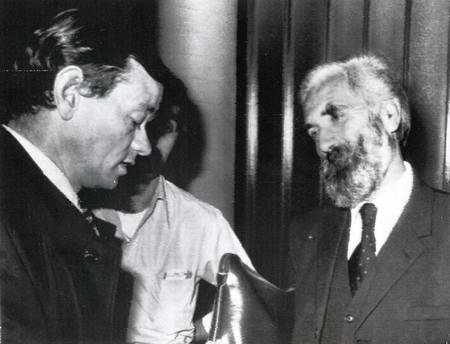

當時的大貪官葛柏(右)成功引渡回港重新贏回了市民對政府的信任 “替死鬼”的工作,顧名思義,是替僱主去死。所謂死,自然不是上斷頭臺的那種死,只是上庭受審,代替僱主受罰或坐牢而已。報章或電臺就會報道警方昨日破獲某案,被告幾人受審,認罪後又如何判處等等。於是,市民知道警方又添政績,社會又除一害。但其幕後隱藏多少交易,包含了什麼樣的人生血淚,又有多少孽錢流進了貪官污吏的私囊之中?這些是非一般市民所能得知的。

因此對於黑社會來說,只要在警隊裏有自家人,就不怕更厲害的洋警司。而對那些華探長來說,只要有黑社會的幫助,想破什麼案就能破什麼案,這樣也才能在洋警司面前好好表現,才能保住其職位。

但是幾年下來,港英政府發現黑社會膽子越來越大了,整個皇家警隊也越來越不受控制,反而受到黑社會四大家族(新義安、潮州幫、14K、和勝和)的主宰。甚至乎,警務署長已經無法指揮部隊執行他的命令,警員只聽命于華探長。

在這種華探長、黑道與洋警司互相勾結的背景之下,警隊的貪污之風超過任何一個行業,廣大民眾也一直敢怒不敢言,1973年傳出英國籍港英總警司葛柏攜帶鉅款逃回英國,積聚已久的民怨立即爆發。從最基層的民眾,到普通學生再到上流社會有識之士都站出來要求政府緝拿潛逃的葛柏歸案。當時剛上任的香港總督麥理浩本就有意嚴肅貪污之風,於是就順著要求緝拿葛柏的民意宣佈成立廉政公署緝拿葛柏,同時拿華探長開刀整頓警隊貪污風氣,進而也打擊黑社會四大家族。

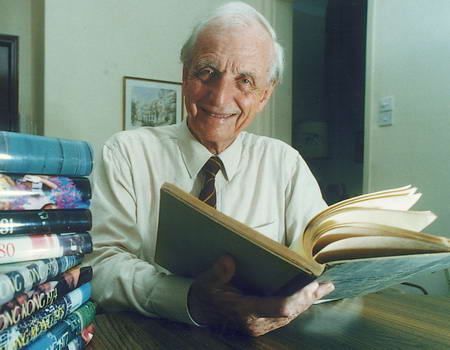

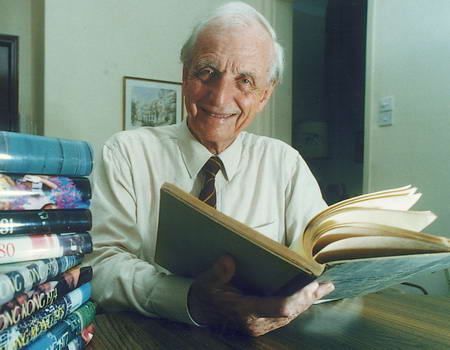

生平:

1946年—1966年合作社註冊官、統營處處長、漁農處處長

生平:

1946年—1966年合作社註冊官、統營處處長、漁農處處長

1967年防衛司、港督特別助理

1967年—1968年副布政司

1968年—1970年香港貿易發展局執行董事

1970年—1972年工商署署長

1972年—1973年新聞司

1974年—1978年廉政專員

1978年—1981年布政司

1979年被冊封為爵士

1981年—1984年香港駐倫敦專員

1995年—2001年道亨銀行獨立非執行董事

2006年4月14日患有老人癡呆症,在英屬根西島(Guernsey)寓所睡夢中離世,終年84歲,留下妻子、三名親生子女、兩名繼子及繼女、以及六名親生及繼孫兒。

香港首位廉政專員姬達(前),上任後勢要把嚴重貪污的總警司葛柏緝拿歸案。

澳洲乳癌大使韓特笙Sara Henderson(中,C)和丈夫一九六零年在香港結婚,在淺水灣酒店擺酒,前廉政專員姬達夫婦(右一、二)任證婚人。 香港前布政司兼首任廉政專員姬達爵士,2006年4月14日在英國病逝,終年84歲。對姬達爵士的逝世,香港媒體給予了很大的關注,香港政界不少人士也為姬達逝世致哀。港府特首曾蔭權也為此發表申明,形容姬達一生誠摯服務香港,為香港社會的發展建設及帶頭在社會上樹立廉潔風氣作出了許多的貢獻。

姬達1922年在英國出生,在二戰期間于英國皇家空軍擔任飛機師,1946年在香港退役,加入當時的漁務處做見習生,展開長達四十年的公職生涯,到1967年升任防衛司及港督戴麟趾的特別私人助理,專責處理六七暴動。根據近年在英國解封的機密文件,姬達當年曾透過中間人與當時的國務院總理周恩來溝通,直接了解中央政府對香港暴動的看法。

由於1967年任職防衛司時,處理六七暴動表現獲認同,故當政府打算成立廉政公署,姬達便成為不二之選。不過有政界人士透露,由於姬達沒有讀過大學,自覺晉陞機會有限,加上經歷一場大病,於是決定在1973年提早離開政府從商,出任香港電話公司主席,但其後新任港督麥理浩親自到醫院探望他,邀請他擔任首任廉政專員,他才決定繼續服務公職。

那時候,貪污問題在公共服務機構中十分嚴重,如救護人員在接送病人往醫院前,向病人索取茶錢,消防員開水喉救火要收開喉費,病人要打賞醫院的亞嬸,才可取得開水或便盆。就是連輪候公屋,申請入學或各種公共服務,也要賄賂有關官員。而貪污風氣在警隊中更為嚴重。受賄的警務人員更包庇黃、賭、毒等各種非法罪行,社會治安、秩序受到嚴重的威脅。市民雖飽受貪污的禍害,卻敢怒而不敢言。

政府機構內部的集團式貪污,令潔身自愛的公務員反而被排斥。社會對警察內部的反貪污毫無信心,尤其是總警司葛柏受查期間竟能經過眾多關卡順利飛離香港,更令社會掀起反貪怒潮。

姬達上任後,雷厲風行,打擊貪污,掀起了一場廉政風暴,幾年內瓦解官場內的貪污集團,贏得市民拍手稱快。當局又制定高薪養廉的政策,令香港今日有一支優薪又優質的公務員隊伍;廉署又在防貪方面下功夫,改善公私營機構的管理,並且透過宣傳教育扭轉香港的茶錢文化。

1978年至1981年姬達出任布政司,與麥理浩合力推行一系列社會福利計劃,改善市民生活質素。其間還出任署理港督。1979年被封為爵士。1981年至1984年被委派為香港駐倫敦專員,間接參與香港前途談判。1984年退休,其後又出任香港核電投資公司行政總裁。1982年曾獲香港大學頒授名譽社會科學博士學位。

姬達離開政府後繼續留港工作和生活,直到2001年才辭退所有工作返回家鄉定居,最後一次來港是2002年,之後其病情惡化,轉往根西島專心養病,直至2006年4月14日辭世。

針對打擊警察及公務員貪污,致力洗脫瀰漫社會的賄賂歪風。當年有婦人曾跪在路上向他伸冤,也有年輕人在街頭向他鞠躬敬禮。姬達家人形容他為“香港真正的朋友及僕人。”

姬達在多年來以香港為家,其家人發出的訃文指姬達“在香港服務56年,以令到世界更美好為奮鬥目標”,令人懷念。